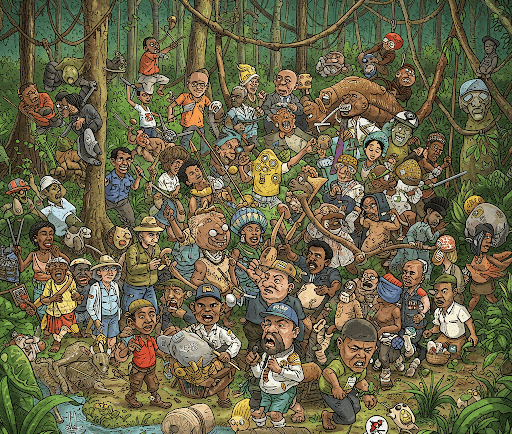

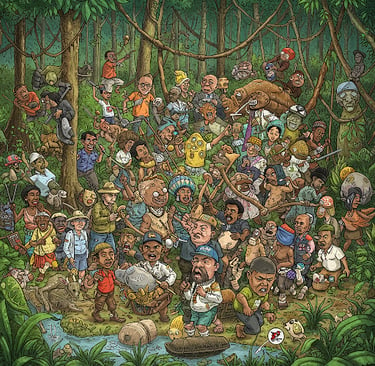

Gouvernance des tourbières du Congo, une cacophonie, une jungle pour s’y perdre

Le 06 mai 2025 a vu la naissance de l’Organisation pour la Protection, la Préservation et la Promotion de l’Écosystème des Tourbières du Bassin du Congo, fruit d’environ sept années de réflexion, depuis la diffusion d’un reportage sur la découverte des tourbières congolaises au journal de 20 heures de France 2. Pour comprendre l’évidence de cette création, il était nécessaire de porter à la connaissance du grand public la recherche de CIFOR-ICRAF afin que chacun puisse se forger un avis éclairé sur la gouvernance de ces précieux écosystèmes. Quelques clics sur Google suffisent à mesurer l’importance de cet écosystème naturel sur l’avenir de notre planète.

Philippe Assompi

5/20/20255 min read

Structures de gouvernance des tourbières de la Cuvette Centrale

Les tourbières de la Cuvette Centrale dépendent des juridictions nationales de deux pays : la République Démocratique du Congo et la République du Congo. Cependant, des cadres internationaux, nationaux et infranationaux sont impliqués, et parfois en concurrence, dans la structure de gestion actuelle des tourbières. Cela conduit à la présence d’une variété d’acteurs qui doivent coopérer, malgré la diversité de leurs objectifs, intérêts et capacités, pour influencer la gestion des tourbières.

Du point de vue international,

la zone de la Cuvette Centrale comprend plusieurs sites Ramsar, notamment : Grands affluents, Ngiri-Tumba-Mai-Ndombe, Tchicapika-Owando, Lac Télé/Likouala-aux-Herbes, NtokouPikounda, Sangha-Nouabalé-Ndoki. Ils font maintenant tous partie d’un plus grand site Ramsar dénommé « Complexe transfrontalier Lac Télé-Grands affluents Lac Tumba » (Ramsar 2017). République Démocratique du Congo et la République du Congo font partie de l’initiative du Centre international des tourbières tropicales (International Tropical Peatland Center ou ITPC) visant à renforcer la coopération sud-sud.

Au niveau régional,

la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) participent dans la gestion des zones forestières, y compris les marécages. La RDC et la Rép. Congo sont membres de cette dernière, qui est chargée d’assurer la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du Congo. Le programme régional pour l’environnement en Afrique centrale (programme CARPE) a contribué à l’élaboration d’objectifs et de mesures en matière de conservation de la biodiversité. Des rapports réguliers ont évalué l’état de la biodiversité des sites du bassin du Congo, via l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC). L’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale (CAFI) soutient également la RDC et la Rép. Congo pour intégrer les tourbières dans les initiatives nationales REDD+. Le premier accord entre l’Initiative CAFI et la Rép. Congo (en septembre 2019) et la RDC (en novembre 2021) a souligné la nécessité de protéger les écosystèmes de tourbières.

Au niveau national,

aussi bien en RDC qu’en Rép. Congo, les tourbières relèvent de la responsabilité d’un certain nombre de ministères en raison de la multiplicité des couvertures terrestres, des ressources et des utilisations des zones humides. Les législations qui concernent les zones humides et les tourbières comprennent les réglementations sur l’eau, le régime foncier, les forêts, l’environnement et l’aménagement des terres. Le ministère de l’Économie Forestière en Rép. Congo et le Vice-Premier Ministre de l’Environnement et du Développement Durable en RDC sont les principaux acteurs gouvernementaux en raison de la couverture forestière et du bassin versant qui s’étend dans les deux pays. Une partie de la Cuvette Centrale est gérée par des initiatives nationales de conservation. Miles et al. (2017) ont identifié que plusieurs permis d’exploitation minière, gazière et pétrolière ont été accordés dans les tourbières boisées de la Cuvette Centrale, tout en notant que le statut de plusieurs parties des tourbières demeure inconnu. Les ministères chargés de la planification nationale sont des acteurs clés de la gestion des territoires nationaux, particulièrement des tourbières. Les communautés locales et les peuples autochtones vivant dans la Cuvette Centrale jouent également un rôle clé dans l’utilisation de ces paysages. Jusqu’à présent, les liens entre le Secrétariat de la Convention de Ramsar, les agences gouvernementales de la RDC et de la Rép. Congo, les institutions de gestion des aires protégées et des parcs nationaux, les communautés locales et autochtones, et le secteur privé opérant dans les zones voisines, n’ont pas été documentées. Il est important que cette lacune dans les connaissances soit comblée par des recherches supplémentaires.

SOURCE : Structurer la gouvernance des tourbières dans le bassin du Congo

Cette multiplicité d'acteurs, avec leurs objectifs, intérêts et capacités potentiellement divergents, crée inévitablement des défis majeurs en termes de coordination, de clarté des responsabilités et d'efficacité de la gestion. Le manque de documentation sur les liens et la coordination entre ces différents niveaux et acteurs est également un point critique soulevé par le texte.

(Ramsar, REDD+, CAFI, COMIFAC, CICOS…), de niveaux de décision (international, régional, national, infranational, local), et d’acteurs (États, bailleurs, ONG, secteur privé) qui fonctionnent souvent en silos ou en concurrence. Cette dispersion nuit à la transparence, à l’efficience et à l’appropriation par le peuple congolais, pourtant légitime garant de ce patrimoine millénaire.

Il est à rappeler que ces tourbières se sont formées durant de dizaines de milliers d’années seules sans l’aide d’un tiers. Cet écosystème fragile représente un héritage sacré qui doit se transmettre de générations en générations. Il serait risqué, compte tenu de la brièveté de la vie humaine et des aléas politiques, l’instabilité de la politique aux USA nous enseigne à ce sujet, de confier le destin de ce patrimoine millénaire aux seules autorités étatiques, aussi intègres soient-elles.

Le peuple congolais, fort de sa souveraineté doit être reconnu comme le principal garant de sa protection. C’est dans cette perspective que l’OPET-BC propose la création d’un fonds onusien indépendant, géré par la société civile congolaise sous supervision directe de l’ONU (PNUE ou PNUD), pour contourner la corruption endémique dans ces deux pays, afin de favoriser des initiatives éducatives et entrepreneuriales capables de lutter durablement contre la pauvreté et la faim. L’objectif est d'inciter les congolais à devenir les gardiens naturels de ces tourbières, comme cela a été souligné dans le reportage du JT de France 2.

Dans cette dynamique, la création d’un guichet unique de gouvernance s’impose comme une nécessité. Il permettrait de coordonner les divers programmes existants sous une structure cohérente, transparente et partagée. Ce guichet pourrait s’appuyer sur un conseil d’administration pluriel, réunissant États, scientifiques, représentants de la société civile (ONG, comités locaux) et observateurs onusiens.

En vue de catalyser cette nouvelle dynamique, l’OPET-BC propose l’organisation à Paris, en décembre 2025, à l’occasion du 10ᵉ anniversaire de la COP21, d’une conférence internationale dédiée aux tourbières du bassin du Congo. Cet événement serait une occasion décisive de mobiliser la communauté internationale autour de ce bien commun vital pour l’avenir de l’humanité.

L'Organisation des Nations unies et le Vatican ayant été informés de cette proposition, et face à l'ampleur des défis qu'elle adresse, une réponse et des mesures conséquentes sont attendues avec urgence.

La préservation des tourbières vitales du bassin du Congo requiert impérativement une action coordonnée et dépassant les fragmentations structurelles et les aléas politiques. Une gouvernance audacieuse, transparente et véritablement inclusive, plaçant les communautés locales au cœur de la démarche, est essentielle. Face à l'influence des lobbies, il incombe à la communauté internationale de se mobiliser d'une seule voix et avec détermination pour lever ces obstacles.

Philippe Assompi

Président de l’OPET-BC